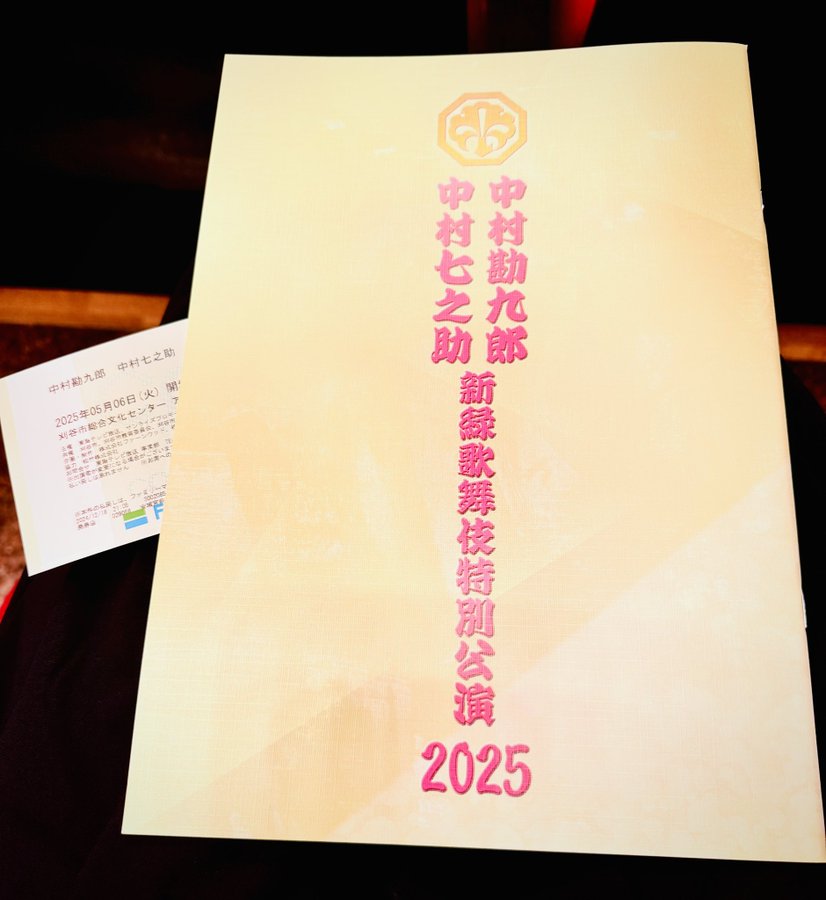

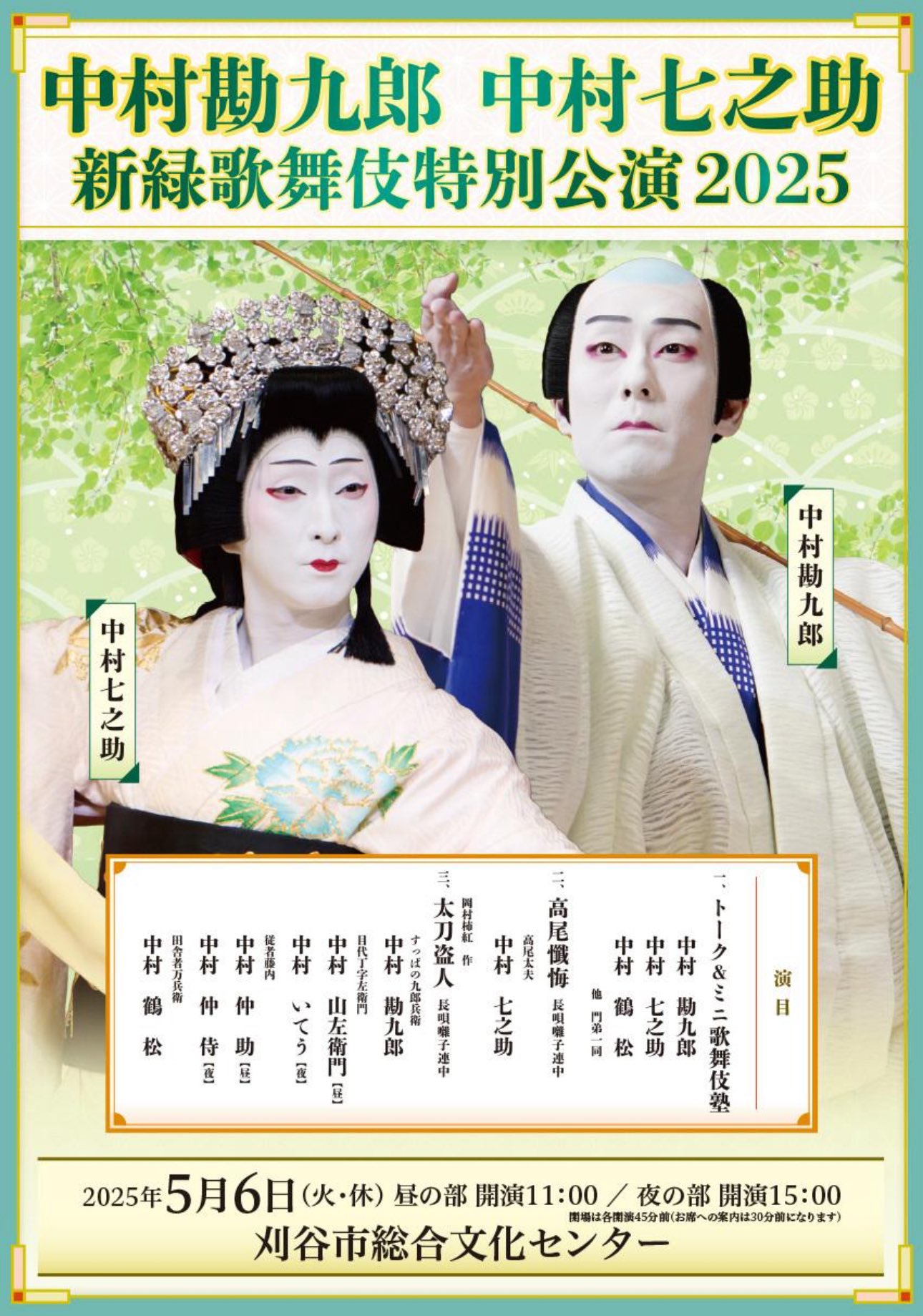

中村勘九郎・中村七之助「新緑歌舞伎特別公演2025」を観てきました✨

こんにちは~!先日、GW最終日に、毎年恒例になっている中村勘九郎さん、七之助さんの『新緑歌舞伎特別公演2025』を観劇してきました🥰昨年(2024年)3月に開催された東海テレビ開局65周年記念企画『名古屋平成中村座 同朋高校公演』に行って以来なので約1年ぶり。勘九郎さんの品のある軽やかな身のこなしと、ユーモアあふれる"すっぱの九郎兵衛"という盗人と、被害にあった田舎者の"万兵衛”、沙汰を下す目代の面白可笑しいやり取りを描いた長唄「太刀盗人」。そして、七之助さん単独で魅せた、切なくも、無情な世界を描いた長唄「高尾懺悔」を堪能してきました🙆🏻♀️

公演は「トーク&ミニ歌舞伎塾」と2つの演目で構成されていて、歌舞伎上演前の演者による「トークコーナー」と「ミニ歌舞伎塾」は初めて歌舞伎をご覧になる方の緊張をほぐしてくれるという意味合いも含め、楽しい時間だと思いました・・😌💭

1.トーク&ミニ歌舞伎塾

「トークショー」に登壇されたのは、六代目・中村勘九郎さん、弟で二代目・中村七之助さん、そして、二代目・中村鶴松さん。司会は、毎度おなじみ、テレビ番組のナレーションを務められたご縁から続いている、元フジテレビアナウンサーの吉崎典子さんが担当。(吉崎さんの落ち着いた声のトーンと中村座を知り尽くした安心感は勘九郎さん、七之助さん、鶴松さんの思わぬ素の顔を引き出して、最高でした~😊)

そして、この日・・

やっぱり注目を集めていらしたのが、七之助さん。

4月18日にご結婚を発表されたばかりで、会場のあちらこちらから「おめでとう!」の声が上がっていました。

七之助さん・・

最初は照れていらして、巧みにご結婚に関する話題をかわしていらしたのですが、最終的には・・

「彼女の誕生日に入籍しました。」と教えて下さいました。

(本当におめでとうございます👏👏👏)

そして、鶴松さん・・

いつも思いますが、とても謙虚な方で、純粋で、一生懸命な方。トークも控えめで…。

なんだけど、随所、随所に、可笑しみが溢れ、思わず笑みがこぼれ、聴いている人のココロを和ませてくれる魅力がある方。

今年8月には2023年に初演された音楽劇「くるみ割り人形 外伝」が再演されるそうで、公演の意気込みやエピソードを語って下さいました。(おめでとうございます👏👏)

何でも、本当は、もっと【歌うシーン】が多かったそうなのですが、あまりの下・・さに、歌はカットされてしまったそう・・(お客様、みなさん、クスリとされていました😊)

そして、勘九郎さんは・・

動きのキレも半端ないけど、トークのキレも半端ないと、思わず、唸ってしまいました。

この表現が適切なのか分かりませんが、お客様からの質問にも、「本当ですか?」などと斬り込んで、ぐいぐい迫ってくる感じ‥。なんて言うのか・・その強引さに惹きこまれていく感じがしました。

印象に残った言葉が2つあって‥

「今迄で、一番難しい。あるいは、一番苦労された役は何ですか?」というお客様からの質問に、

「ないです。どの役も、やる事はいつも変わりませんから。」と答えられたこと。

そして、もう1つは‥

「歌舞伎歴が浅い人たちにオススメの演目を教えて下さい。」という若い世代のお客様からの質問に、、

「平成中村座を見てください。」ときっぱり言い切ったこと。

その言葉の強さと表情が強く印象に残りました。

そして、中村小三郎さん、澤村國久さん司会による「ミニ歌舞伎塾」は・・

歌舞伎を盛り上げる効果音「鳴物」と呼ばれる道具を実際にお客様へ触ってもらいながらレクチャーしたり、これから上演される2つの演目について解説したり、その中で行われるお衣装を瞬時に変える「引き抜き」の実演だったりと、「歌舞伎」をより身近に感じさせてくれる貴重な時間となりました。

「雨音」を表現する道具は、何となく想像ができました。

「蛙の鳴き声」を表現する道具も、何となく想像ができました。

だけど・・

大名など富裕層にしか持てなかった、「ゼンマイ式の大名時計」を表現する道具は想像がつきませんでした。

このミニ歌舞伎塾の中で、私が一番興味を引かれたのが、「引き抜き」。

文字通り、お客様の【目の前で一瞬にして衣装を変化させる】仕掛けです。

この「引き抜き」には色々な種類があるそうなんですが、この日実演してくださったのは、よく見られる《かぶせ》という仕掛け。衣装の上に別の衣装をかぶせるように重ね、舞台上でその"かぶせた衣装"を瞬時に引き抜くというもの。引き抜く衣装の袖や裾を、太い糸で粗く縫っておき、その糸を「後見(こうけん)」と呼ばれる演者のお弟子さんが引っ張ります。これが、本当に難しいそうで・・

縫い方の粗さの程度、後見の引っ張るタイミング、引き抜かれる演者のすべての呼吸が整って成功するものだそうで、この日も、完全な成功ではなかったみたいです😅(私には分かりませんでしたけど・・💦)

この投稿をInstagramで見る

2.長唄「高尾懺悔(たかおさんげ)」

さぁ!そして、七之助さんによる「高尾懺悔」の幕が開きました!

今作の初演は延享元年(1744年)のお正月。

作詞は藤本斗文、作曲は初代・杵屋新右衛門と伝えられています。

江戸市村座で上演された『七草わかやぎ(「生」の右に「若」。)曽我』の三番目の『高尾さんげ段』が独立した演目で、六代目・尾上菊五郎さんが取り上げて以降、頻繁に上演される演目だそうです。(※公演パンフレットより)

華やかで、艶やか・・

と言うよりも、大樹の陰から、忽然と現れた、高尾太夫の亡霊が、在りし日の思い出や、地獄に堕ちた今の苦しみを舞うという・・、彼女の悲しみや、後悔、懺悔の気持ちを踊りで表現するという演目です。(ううう~ん・・高尾が懺悔する必要があった?と個人的には思いますが・・)

「高尾」とは、江戸吉原の三浦屋で、代々継承された太夫(最高位の遊女のこと)の源氏名のことで、モデルとなった遊女は諸説あるものの、最も有名な名妓であった二代目・仙台高尾だという説が最も有力です。

二代目高尾は、【伊達騒動】で失脚した仙台藩主・伊達綱宗に身請けされたにも関わらず、他に想う人がいたため最後まで伊達侯になびかず、その後、彼により斬殺されたと伝えられた女性です。。

舞は、四季の移り変わりの情景と共に表現され・・

春は、その美しさを愛でつつも、いずれは散っていく吉原の桜の花の儚さに、その身を重ね・・

夏は、冥途を行き来すると言われるホトトギスの鳴き声に籠の鳥であった、わが身を想う・・

秋は、夜通し鳴く虫の声に、愛しい人を待ちわびる女ごごろの切なさ、寂しさを聴く・・

冬は、凍てつく氷のような刃に刺される、今の地獄の苦しみへと重なっていく・・

七之助さんが舞う、高尾は・・

生前、遊郭という熾烈な世界で最高位に昇りつめた美貌を持ち、才能に恵まれ、たくさんの男性の心を捉えて離さなかった高尾という女性の魅力が余すことなく表現され、だからこそ、誰にも理解されない哀しみが切々と伝わって来ました。

そして、たった一人の人だけを、強く、激しく求め続け、それ以外の者には、一切身も心も許さぬという覚悟があり、今だ燃え盛る情念を感じさせました‥。

そして、その慟哭を突き抜けてなお、失われることは無かった品格‥

その美しさに、胸が震えました。

無惨や高尾は世の人の 思ひをかけし涙の雨

はんら~はら~

はらはら降りかかれば 身に沁み

耐えて木陰によれば 刃の責に煩悩の 犬も集まり

牙を鳴らして飛びかかる

この投稿をInstagramで見る

3.長唄「太刀盗人(たちぬすびと)」

さぁ!そして最後は、勘九郎さん、鶴松さんによる長唄「太刀盗人」!

観劇当日、Xにも投稿しましたが、この演目は《狂言》が元になっている作品なので、お客様が最初から最後まで大爆笑しているという「高尾懺悔」とは真逆の作品です🤭

狂言『長光(ながみつ)』が下敷きの今作は、大正六年(1917年)に江戸市村座にて初演。

作詞は岡村柿紅、作曲は五代目・杵屋巳太郎。六代目・尾上菊五郎の"すっぱの九郎兵衛"、七代目・坂東三津五郎による"田舎者万兵衛"、七代目・坂東彦三郎の"目代"(役人のこと)という豪華な配役で上演されました。

物語は、市で、田舎者の万兵衛が持っている黄金の立派な太刀に目を付けた、すっぱ(スリのこと)の九郎兵衛がその太刀を盗み取り、それに気づいた万兵衛が騒ぎ立てるところから始まります。

そこへ、従者を連れた目代が現れ、【太刀がどちらの持ち物か】詮議を始めますが・・

(って、当然、すぐに九郎兵衛の嘘がバレるでしょ!と思いきや・・・なんですよ~🤭)

勘九郎さん演じる九郎兵衛は、最後の最後まで【自分が本物!】という姿勢を崩さない・・🤭

そして、これまた一歩も引かない、鶴松さん演じる万兵衛との対立が面白くて・・🤭(あっぱれや!)

そして、この二人に翻弄され続ける、間抜けな目代と従者の滑稽さに笑い・・🤭

九郎兵衛の、何とかかんとか窮地を切り抜けるずる賢さと、それでもやっぱりボロが出かけておっかなびっくりしている姿に笑い・・🤣

めちゃめちゃ鋭くて、九郎兵衛を追いつめる方法を思いつくのに、追い詰めきれない万兵衛の地団太踏む悔しさに、やっぱり笑ってしまう・・🤣

そんなやり取りが、【おうむ返しの舞】や【連れ舞】などで舞われるんですが・・

これが(笑ってる場合じゃなかった!)というほど、めちゃくちゃ難しい技術と、勘九郎さんの鍛え抜かれた身体能力と、勘九郎さんと鶴松さんの「お見事!」と言うしかない息の合った舞があってこそ、という事に気づいたのは・・

家に帰って来て・・

色んな方の感想・・

今作について調べた結果・・という滑稽さ・・ಥ_ಥ

もう、完全に、六代目に騙されました~╮(╯-╰)╭

がっきめやらぬと左右より、手取り足取り無理無体、剥がせば下に盗みもの

逃げ行く九郎兵衛逃がさじと、あなたこなたへ追いまわす

❑参考資料

平成中村座チャンネル / Heisei Nakamura-za Channel

(スポーツ報知)中村鶴松、薫陶受けた勘三郎さんからの金言胸に現代劇初挑戦…「くるみ割り人形外伝」8月5日開幕

SPAICE「尾上松緑が“すっぱ”を勤める『太刀盗人』は役者泣かせ? 歌舞伎座『十月大歌舞伎』取材会レポート

コメントを送信